むし歯の治療とは

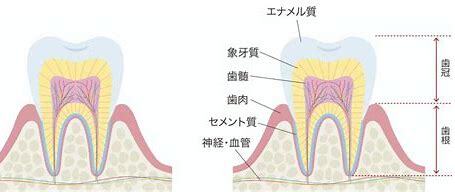

まずはじめに、歯の構造についてです。

歯の表面にはエナメル質、その内側に象牙質があります。さらに内側には歯髄(骨髄って聞いたことあると思うのですが、それの歯バージョンです)といって、神経や血管が入り込んでいます。歯髄と呼ばずに、患者さんには簡易的に、歯の神経と言ったりもします。

エナメル質は、体の中で最も固い物質です。しかし、酸によって溶かされてはしまいます。ムシバ菌が糖から作り出した酸によって、歯が溶かされてしまうのが虫歯です。表層の虫歯であれば様子見でもいいですが、もっと進行して象牙質まで溶かされてしまうと、治療をした方がいいです。

その治療方法は、詰め物です。虫歯になった部分を削り取って、樹脂なり金属なりの詰め物をします。歯が元通りになるわけではなく、人工物で補った形になります。切り傷や、骨折みたいに自然には治らないのです。

虫歯がかなり深く、歯髄にまで到達していると、歯髄を取らなければいけません。神経をとる、根の治療と言ったりもします。

なぜ歯髄を取らなければいけないか。虫歯になった部分には細菌がたくさんいます。それが歯髄にまで到達しているということは、歯髄が細菌感染したと考えるからです。どこまで感染したかというのはわかりにくいので、その歯の歯髄をすべて取り除きます。(自費診療では歯髄を取らずに、薬を置いて経過をみて、歯髄を保存するというやり方もあります。詳しいことはここでは割愛します。)

歯髄を取るには、そのための道具が入るように、歯をたくさん削らなければいけません。根の治療が済んだら、その歯を補強するために被せ物を作る工程になります。また歯を削って、そして型取りをします。

歯を削るのはよくない、といいますが大きな虫歯になってしまった場合は、やむを得ません。

また虫歯の深さと痛みの程度は、必ずしも比例しませんので、痛くないから虫歯は無いだろうという判断は危険です。

以前にも『差し歯とは』のブログで書きましたが、被せても虫歯にはなります。詰めたり、被せたりした歯が、また虫歯になることを二次むし歯といいます。同じ歯が何度も虫歯になれば、いよいよその歯は残せなくなってきます。

残念ながら、虫歯になりやすいのは、何も治療していない歯より、詰めたり被せたりした歯なのです。その理由としては、そこに汚れが溜まりやすいからです。なので、「治したからもう安心」ではなく、これまで以上に気を付けなければいけないのです。

すでに銀歯だらけという方は、そもそも虫歯のリスクが高い方なので、かなり注意が必要です。反対に、銀歯が一本も無い、処置した歯があっても小さな詰め物くらい、という方は虫歯のリスクは低いと考えられます(しかし歯周病のリスクが高い場合がありますので油断はできません)。

限りある資源を大切に、とか言いますが、歯も同じです。虫歯の治療を繰り返すことで、どんどん自分の歯の部分は無くなってしまいます。痛くなったら、神経とって、被せて、の繰り返しでは歯を残すことは厳しいです。予防の意識と、行動が大切です。

2022年11月09日 16:08